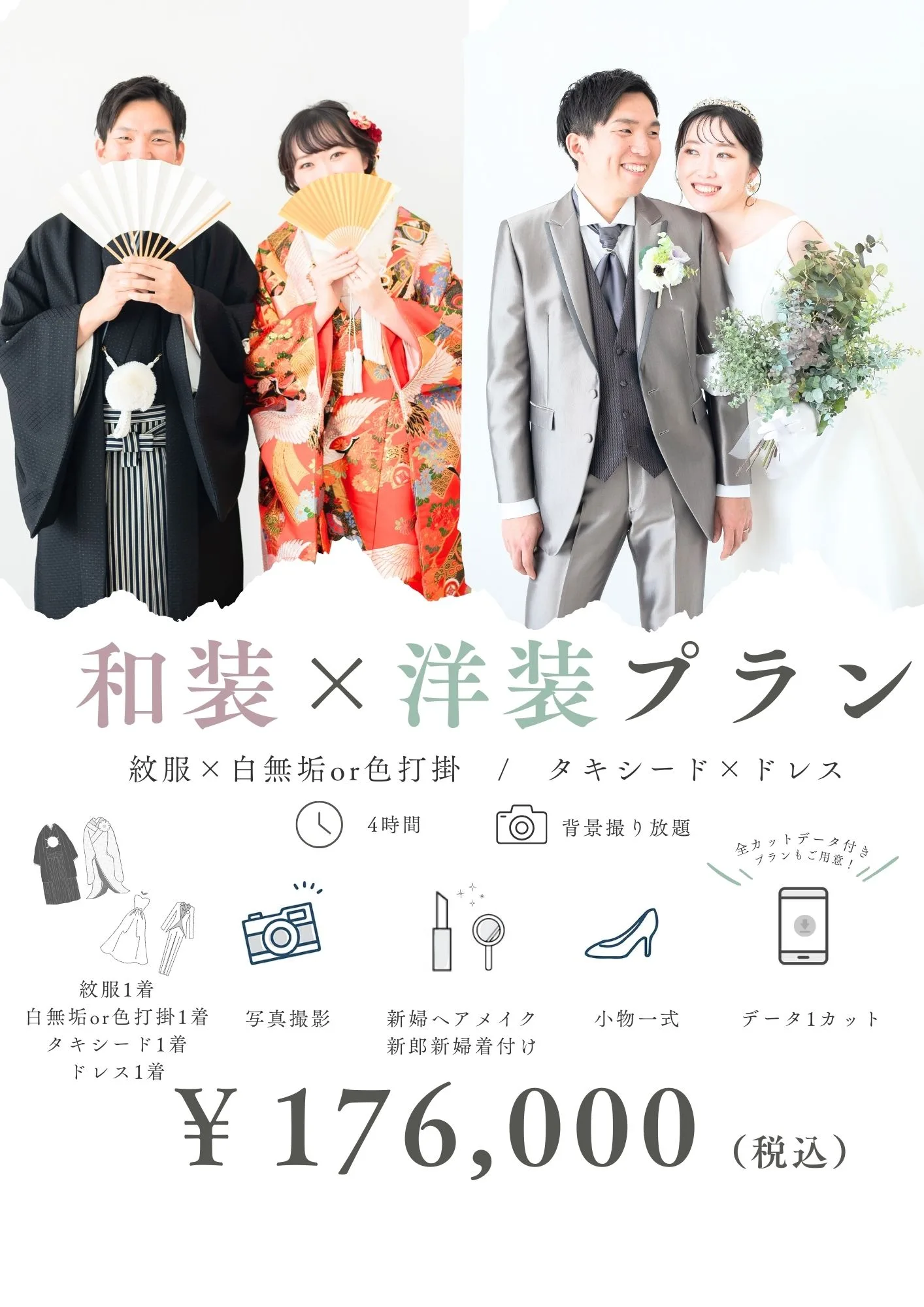

結婚式で着用する和装 【新婦】

結婚式で使われる和装にはいくつかの種類があり、新郎新婦の立場や式の格式などによってえらばれます。今回のコラムでは以下に新婦の代表的な和装をいくつか紹介します。是非ご参考にしてみて下さい!

【新婦の和装】

1.白無垢 (しろむく)

白無垢は鎌倉・室町時代から着られている婚礼衣裳の一つです。特徴は、全身が白一色の最も格式の高い和装で、意味は「相手の家の色に染まる」ことを象徴しています。日本人ならではの奥ゆかしさや、シンプルさが花嫁の美しさを引き立て、優雅で神聖な印象を表現できる衣裳となっています。現代の結婚式において一般的には、神前式や仏前式で使われます。

小物は筥迫・懐剣・末広、綿帽子や角隠しなど全てを白一色で統一さして、日本髪の文金高島田を合わせることが最もオーソドックスな花嫁衣装です。

2.色打掛 (いろうちかけ)

色打掛は平安時代にまで遡ることができます。元々は、武家社会の婚礼の装束として用いられたのが始まりです。特徴は、華やかな刺繡が施された打掛で、意味はお色直しや披露宴での着用が多いです。和装の中でも特に華やかで豪華なので、花嫁様が選ぶ人気のスタイルです。過去のイメージでは白無垢よりも格下とされていましたが払拭されて、現代では白無垢と同格の正装として扱われています。

小物は頭飾りにかんざしや生花、つまみ細工などが多いです。色打掛は角隠しを合わせて綿帽子は被りません。近年、洋髪のアレンジヘアを合わせる事も増えています。

3.引き振袖 (ひきふりそで) 大振袖(おおふりそで)

引き振袖(大振袖)は江戸時代の武家の花嫁衣装がルーツになっています。特徴は、裾を引く長い振袖で、黒地に家紋が入ったものが定番になっていますが現在は略されていることも多いです。黒には「高貴な色」という意味があります。打掛より一段格が下がります。

小物は筥迫・懐剣・末広、頭飾りに笄(こうがい)やかんざし、元結、櫛などを使います。振袖なので、帯揚げや帯締め、そして丸帯・抱え帯なども使います。

まとめ

今回のコラムはいかがだったでしょうか?和装にも種類があり、それぞれ用途や特徴があるのです!結婚式での和装に少しでも興味がある方は挑戦してみてもいいかもしれませんね!貴方の晴れ姿が、きっと家族の記憶に残る素敵な一場面になるはずです。

Studio CHIKAIでは今回ご紹介した中の白無垢と色打掛を和装プランで取り扱っております。